Part.3 サイレント時代からの巨匠監督ならではの映像表現にも注目!

- 佐々木

- アイン・ランドファンの中には、私を含めて、あまり映画を見ない人もいます。最近の映画はよく見ても、昔の映画は見ないという人もいるでしょう。ふだん昔の映画を見ない人は、特にどんなポイントに注目すると、60年以上前に製作されたこの映画を楽しめそうですか。

- 宮崎

- じつは僕はまったく逆で、1964年以降に製作された映画には、ほとんど魅力を感じないというきわめて特殊な人間なのですが、されはさておき(笑)、ふつうはまず普段見慣れないモノクロ映画というだけで敬遠されますよね。いまや現代人が日常的に接する映像はすべてカラーですから。それどころか3Dだったりもしますしね。しかし、モノクロ映像による光と影の表現は、非常に奥深いものがあり、今では失われてしまった職人芸が見事に生かされているんです。また、まず先ほど話題になった、サイレント時代からの巨匠監督ならではの、セリフに頼らない映像表現ですね。これこそ映画的表現! と唸らされる映像が、次々に登場します。

- 佐々木

- たとえばどんなシーンですか。

- 宮崎

- たとえば、石切場とフランコン家別荘を舞台にした一連のシーンです。ドミニクの感情がどう動いて、自宅の暖炉を壊したり、鞭でロークを叩いたりという行動になっていくのかを、原作『水源』では、ドミニクの心理と行動の克明な描写を積み重ねて、読者に納得させています。あの原作の克明な描写の積み重ねを、映画では、ほとんど視覚表現だけで一瞬にして説明しきっています。

- 佐々木

- ふつう、鞭打ちのような暴力シーンがいきなり出てきたら、見てる側はかなり嫌な気持ちになると思うんです。でもあの鞭打ちシーンには、そういう嫌な気持ちが起こりません。純粋に衝撃だけが残ります。あのシーンに至るまでのドミニクの感情が、緻密にていねいに描かれているおかげだと思います。

ロークを見つけ…

ロークめがけて馬を駆る

しなる鞭!

頬から出血

無言で駆け去る

その晩

- 宮崎

- あの女がなぜああいう行動を取るのかが、画面を見ているだけでわかるんですよね。そうとう異常な行動なんですけど、観客はなぜか一瞬にして納得できてしまう。あの一連のシーンは、映画評論家の双葉十三郎さんも、例の公開直後の『摩天楼』評で、演出や構図や画面のつなぎの緻密さを絶賛していました。

《[‥‥]ヴィドアの演出は凄絶と形容したいような切れ味を示している。俗な表現を以てすれば、すばらしく気合いがかかっているのである。フォトジェニックに最も見事なのは、石切場におけるハワードとドミニクの場面で、ハイライトをきかせた構図の印象的なこと。また、それらの画面のつなぎかたの呼吸のすばらしいことは特筆に値する。ドミニクが馬を駆る強烈なショットも注目しなければならない。ドミニクの別荘の場面における二人の扱いかたにも寸分の隙もない。[‥‥]》

- 佐々木

- あの鞭打ちシーンとそこに至るまでの流れで、観客がドミニクの心理状態を把握できているからこそ、その後の寝室への侵入が、単なるレイプではないとわかるんですよね。

- 宮崎

- 僕は子供の頃、あの鞭打ちシーン見てギョッとしました。こんなシーンあるのかって思いましたね。女の子が男の顔を鞭で叩くなんて、当時の他の映画ではちょっとなかったと思います。

- 佐々木

- すごく生々しい表現です。

- 宮崎

- ああいう生々しい描き方っていうのは、あの監督のタッチではあるんです。キング・ヴィダーって、昔からああいうコッテリした恋愛を描くのが得意なんですよ。カラッとした男女関係は、あまり描かない。『摩天楼』の前に撮った『白昼の決闘』とかでも、ものすごいドロドロした男女関係を描いてます。一応、西部劇なんですが、途中で鉄道敷設の話が絡んできたり、スケールが大きくなりすぎて収拾つかなくなってくるという映画ですが(笑)。いずれにしても、ヴィダーという監督は、工夫を凝らした美しい画面と映画的にストーリーを物語ることのできる卓越した映像作家だったと思います。日本の戦前の映画評論家たちは、ヴィダー監督作ときけば、襟を正して見にいったものだったと、淀川長治さんが語っていました。

随所に登場する性の暗喩

- 宮崎

- ロークが寝室に侵入してドミニクが床に転がるシーンも、当時としてはかなり過激だったと思いますよ。

- 佐々木

- あの当時、セックスシーンは禁止されていたのですか。

- 宮崎

- アメリカは特に厳しかったです。性や暴力の描写や神の冒涜などは、「ヘイズ・コード」と呼ばれる規定に従って、厳格に規制されていました。「男女がベッドにいるシーンでは、どちらかが足を床につけていなければならない」といった細かいルールがたくさんありました。裸ももちろんダメでしたし。今のように映画で普通にセックスが描写されるようになったのは、1960年代にこの規制に刃向かう監督や作品がたくさん出てきて、1968年にヘイズ・コードが撤廃されてからです。

- 佐々木

- 直接描かれずに想像に任された方が、かえって妄想が膨らむかもしれません。

- 宮崎

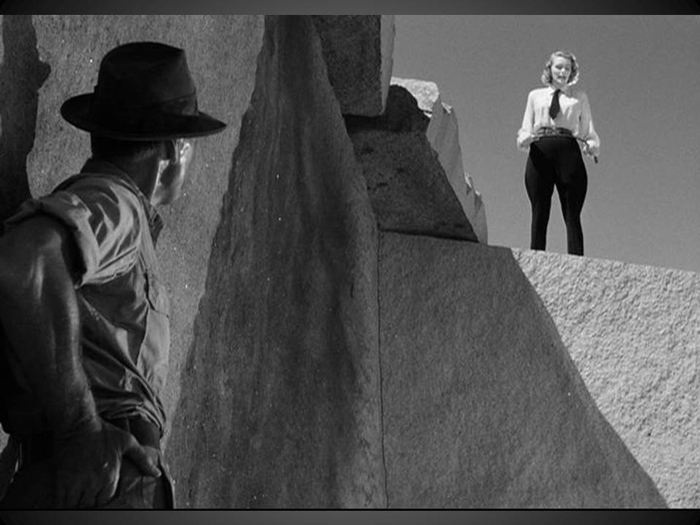

- 性表現が厳しく規制されている中で、当時の監督たちは、なんとかコードに抵触せず観客にセックスを想像させたり、観客にもわからない形でセックスを暗示する表現をしのばせたりする工夫を凝らしていました。ヒッチコックとか、エルンスト・ルビッチとか、ミッチェル・ライゼンとか、そういう工夫が大好きな監督もたくさんいたんです。まァ、ある種の変態といっていいですけど(笑)。この映画でも、性的な隠喩が随所に登場しますよね。ドミニクが石切場から別荘に戻ってロークを思い出すシーンでは、ロークが花崗岩に突き立てるドリルが象徴的に使われています。ドミニクがはじめて登場するシーンで持っている白い像も、やはり象徴でしょう。パトリシア・ニールの自伝にもこんなことが書いてあります──「最初に撮るシーンは、ロークとドミニクが初めて出会う場面であった。彼女は石切場の上に立って、岩にドリルを向ける男らしい彼の姿をじっと見ている。彼を欲しいと思いながら、上から見下ろしているのだ。彼は彼女を見上げると、ドリルに自分の体重をかけて、岩を貫く。性的な含意のあることは明らかだが、観客はここで分からなくても、後でそれがはっきりする仕掛けになっている。ドミニクが自分の部屋で苦悶するとき、岩をうがつドリルのイメージが二重写しになるのだ。当時、あからさまな性的表現はヘイズ・オフィスの許可をもらえなかったので、ハリウッドはいろいろ工夫を凝らして、性的なことが進行中であることを暗示するようにした。率直にいって、わたしには、こういう手法のほうがはるかに興味深い」。(『真実』パトリシア・ニール自伝)兼武進訳、新潮社)

石の壁に突き立てられるドリル

屹立する男の像

- 佐々木

- なるほど(笑)。

- 宮崎

- コートラント住宅がダイナマイトで爆破される時のドミニクなんて、なんでこんな恍惚とした表情してるんだと思いますよね。

- 佐々木

- ダイナマイトが、ロークの男としての力の象徴になってるんでしょう。

ダイナマイトに恍惚

- 宮崎

- 最後のワイナンド・ビルディングとか、もう露骨すぎて笑っちゃいます。光に向かって登っていくエレベーターというのも、エクスタシーの表現なんでしょうかね。

- 佐々木

- タワーの両脇に並んでるのは何なんだっていう…(笑)。

なぜタワーの両脇に‥‥

ドミニクの鞭打ちシーンは日本の小説家にも衝撃を与えた?

- 宮崎

- さっきの鞭打ちシーンで一つ思い出したんですけど、石川淳(いしかわ・じゅん、1899-1987)に『鷹』っていう短編小説があるんです(講談社文芸文庫『鷹』収録)。闇の組織が特殊なタバコを密造していて、その組織に青年が知らず知らずのうちに潜入してしまうという、けっこう変わった話なんです。あの小説の中で、タバコ工場の監督をしている少女が出てきて、その少女が鞭を持ってるんですよ。あれ読んだ時、僕は石川淳は『摩天楼』を見たんじゃないかって思ったんです。『鷹』って1953年に発表された小説です。『摩天楼』の日本での公開が1951年ですから、年代的にはちょうど合う。

- 佐々木

- 宮崎さんにその話を聞いて、私も『鷹』を読んでみました。たしかに雰囲気が似ています。小説の設定や展開自体に、外国映画の影響を感じます。『摩天楼』のあの鞭打ちシーンからのインスピレーションで、あの少女に鞭を持たせた可能性は高いと思いました。

- 宮崎

- たしか石川淳って評論家の花田清輝と仲がよかったはずですが、花田は、ある映画評論の中で、サマセット・モームの『月と六ペンス』の主人公ストリックランドと比較しながら『摩天楼』に言及してるんです。だから石川淳が『摩天楼』を見ていても不思議ではありません。ちなみに『月と六ペンス』という小説は、ジョージ・サンダース主演でハリウッドで映画化されているんですが、日本では未公開で、それに、この頃『水源』は翻訳されていないので、花田清輝が比較しているのは、あくまで小説の主人公ストリックランドとクーパー演じる映画のなかのロークです。

《『月と六ペンス』の主人公であるストリックランドは、ゴーガンをモデルにしてつくりあげられたものだということだが──おもうに、小説の主人公のなかで、あのくらいそらぞらしい感じのするやつは、容易にはほかではみつからないのではなかろうか。(中略)はやいはなしが、主人公は、マス・コミはむろんのこと、いっさいのコミュニケーションをまっこうから拒絶する。かれはおそろしく寡黙であって、誰にたいしてもいささかも胸襟をひらかない。そして絵もまた、かれにとっては、少しもコミュニケーションの手段ではない。かれは、ただ描きたいから描いているだけのことであって、他人がかれの作品を理解しようが理解しまいが、そんなことは、いっさい意に介してはいなのだ。(中略)つまり、正直なところ、モームのストリックランドは、ドストーエフスキーのスタヴローギンなどと同様、てっとうてつび架空の存在であって、俗物の群像をとらえるために設定された、一種の狂言まわしにすぎないのではないかとわたしはおもうのだ。映画の世界では、この種の観念的な主人公は、それほどとりあげられていない。ヴィンセント・ミネリの描いたゴッホなども、ゴッホに扮したカーク・ダグラスの熱演にもかかわらず、あまりにもゴッホその人にばかり注目しすぎたため──いや、むしろ、あまりにもかれの絵にばかり気をとられすぎたため、作品自体は、まるで紙芝居のような平板なものになってしまった。強いていえば、キング・ヴィドアの監督した『摩天楼』のなかの、ゲイリイ・クウパー扮するところの建築家ハワード・ロークあたりが、そういったタイプの人物の描写としては相当彫りの深いほうではなかろうか。》*

*花田清輝「六ペンスの歌」、初出『中央公論』1957年2月号、『新編映画的思考』、講談社文芸文庫

- 佐々木

- 花田清輝にとっても、『摩天楼』のハワード・ロークは特異な人物だったんですね。

- 宮崎

- 『鷹』が社会の転覆をたくらむ闇組織の話で、出てくる密造タバコが市販のタバコよりはるかに美味いという設定になっているのも、『肩をすくめるアトラス』を思わせます。ただし『肩をすくめるアトラス』がアメリカで出版されたのは1957年ですから、『肩をすくめるアトラス』の影響で書かれたということはあり得ません。そのあたりもふくめて、ちょっと不思議な符合を感じさせる小説です。

- 佐々木

- 変わった小説でした。

- 宮崎

- こんな変な話、佐々木さんにしたのがはじめてですよ(笑)。脱線ついでに、僕が石川淳を読み始めたのは、金井美恵子が絶賛しているのを読んだのがきっかけだったのですが、この金井美恵子という作家は、小説の中で、なぜか登場人物に『摩天楼』について不思議なくらい詳しく語らせてます。

《[‥‥]それは前に見たから別のがいいわね、と答えると、ゲイリー・クーパーとパトリシア・ニールの『摩天楼』はどうか、と言った。

それはどういうの? と朝子は、八潮が八月に知りあいのインテリア用品輸入業者から格安に買って、黒い革張りの確かに陰気な印象だった以前からあったソファと置き替えたイタリア製のラクダ色のウール(防水防火加工の施された布地)の二人掛け用ソファに寝そべり、ソファに落ちた煙草の灰を手で払いながら、あまり乗気でもなく訊くと、高校の春休みに、戦前の女学校時代『モロッコ』を見て以来クーパーの大ファンになった今でも独身の叔母に連れていかれて銀座で見て、すっかり感動し建築家になろうと決めた映画だ、と八潮は答え、映画のあらすじの説明を聴いて朝子はなんとも大時代なメロドラマだと思ったのだが、もう一本はロートレックの版画の色調をフィルムで再現してアカデミーの色彩撮影賞をもらっているというので、それを見たいと思ったものの、ロートレックの彩色版画の色は、黄色もパープルも石竹色のピンクも一度もいいと思ったことがなかったので、じゃあ、やっぱりその『摩天楼』というのを見ることにしようかなあ、と言った。ゲーリー・クーパーと言われても顔を思い浮かべることも出来なかったし、キング・ヴィダアなどという大昔の監督の名前も知らなかったし、金髪をきれいにセットして、白い絹のシャツ・ブラウスにグレーかオフ・ホワイトの乗馬ズボンにブーツという姿で、理想主義者で自分の理念を押し通そうとして仕事を得られない主人公の建築家の働いている石切場に現れる建築評論家で金持ちの娘のパトリシア・ニールという女優を見るのも初めてで、映画はメロドラマだとタカをくくっていたのにとても面白く、途中からすっかり引き込まれてしまい、自分の設計プランに一切の変更を加えないという条件で引き受けた摩天楼が完成すると、それはスチールと石の平面でシャープな美しさを組み合わせたアメリカ的な、垂直性と軽快さと巨大さを同時に持つ、優美ではないけれど力強い、古典的秩序を示す『石』と現代的エネルギーの『スチール』の理想的な結びつきから誕生した、まったく新しい二十世紀の大伽藍であるはずのものが、構造だけはそのままに、三十年も前のスチール構造にイタリア・ルネッサンス様式の石の装飾被膜をファサードに張り付けた醜悪なシロモノに一言のことわりもなく変更されてしまっていたのだ。日本は今じゃあ、こういうのをポスト・モダンと言って平気で取り入れちゃうんだけどね、と八潮が言うのを朝子は、しィーっ、とうるさそうに制し、クーパーはその醜悪で旧世代の資本家たちの趣味に迎合して変更された摩天楼を爆破してしまう。もちろん、パトリシア・ニールとクーパーに結ばれ(パトリシアの夫で新聞社主であり、保守的な建築を支持している人物は、うまい具合に、自分の名前を冠したビルディングの設計をクーパーに依頼して自殺してしまうのだ)、やがて現代建築はスチールとガラスとコンクリートの時代をむかえることになるのだが、映画は「石」と「スチール」の構造物が真のアメリカ性を獲得する今世紀初頭のニューヨークの物語で、映画が製作されたのは朝鮮戦争の前年で、それを考えれば、これは、まさしく摩天楼を林立させたアメリカの資本主義のアイデンティティについてのメロドラマなんだ、と八潮はヴィデオ・カセットを巻き戻している間に説明し、朝子はすっかり感心して聴いているうちに、疲れがとれているのに気づき、やっぱりこの人は自分にとって必要な豊かさを持っている、とつくづく思い、ふと、進に持った自分の知らない何かを教えてくれる男に対する信頼感の甘美な安らぎと、それが実に呆気なく失われたりまた回復したりしつづけた年月のことを思い出したりもしたのだったが、それにしたって、パトリシア・ニールもそうだったように、女は成熟するための遠まわりの後ではじめて真実の愛を発見するものなのだとしたら、それは、決して同じことの繰り返しということにはならないはずだ、とも思うのだった。》*

*金井美恵子『恋愛太平記』、集英社、1995年

《眼尻が下がっている大きな瞳のせいで、私立の女子校の生徒たちの間でパトリシア・ニールに似てると騒がれたことのある杉田さんは、映画雑誌で写真を見たことはあるものの、映画は見たことがなかったものだから、場末の三番館で上映していた『摩天楼』を同級生と見に行き、痴漢に体を触られるといういやな経験をしたのだったが、映画そのものは大して面白くないし、パトリシア・ニールよりベティ・デイヴィスのほうが凄い、と思い、その後、七、八年たって『ティファニーで朝食を』を見た時、パトリシア・ニールがすっかり老けているのに驚いたけれど、考えてみれば、その頃のニールより今の自分は十歳以上も年を取っているのだ、と、ふと考えたりしながら、そんなことは自分一人でふと思ったりしるだけのことですむのに、そういったことを、大仰にも、書きたい、と思う人間もいるということかもしれない、という気がした。

ル・コルビジェ的な鉄とガラスとコンクリートの現代的アーキテクトを信奉する建築家クーパーに対して、保守的で装飾的な前世期風重厚なデザインがクライアントに信頼されて好評な同級生の建築家キーティングがいて、パトリシア・ニールは新聞の建築批評欄を書く知的な女性であり、クーパーの理解者であると同時に、もちろん、彼に恋をしている。一方、彼女は新聞社社長に愛されて求婚されてもいる。実力のないキーティングは、引き受けた新しいビル設計の仕事を、自信のなさからクーパーに依頼し、クーパーの設計を変更しないという条件を飲むのだが、変更は行われ、誇りを傷つけられたクーパーはビルを爆破させて罪に問われ、裁判がはじまる、というEさんの紹介しているストーリイを読んでも、何も思い出さないし、そんな筋だったのか、と思っただけなのだが、さらに続くストーリイは、パトリシアは社長夫人になっていて、新聞社主の夫は、キーティングの側に立って裁判を報道するものの勝利はクーパーにもたらされ、新聞社は名声を失い、社長である夫は自分の名を付けた新社屋の設計をクーパーに依頼して自殺し、パトリシアとクーパーは結ばれる、というので、いくらメロドラマと言え、あまりにも御都合主義すぎはしないか、と杉田さんはあきれてしまったのだったが、Eさんは、それを「ハリウッド的理想主義によるビル爆破の美学と現代は、なんという隔たりを持ってしまったのでしょうか」とWTCビルの爆破と比べて嘆息するのだった。》*

*金井美恵子「よゆう通信」、『快楽生活研究』、朝日新聞社、2006年

ビルの上から地上の車の中までワンカットで寄るサイレント的な感情表現

- 佐々木

- サイレント時代からの巨匠監督らしさを感じさせるシーンを、さらに見ていきましょう。

- 宮崎

- ロークが設計の採用を断られて帰る時、ビルのエレベーターホールの窓から、結婚式を終えて車に乗るドミニクとワイナンドを偶然目にするシーンがあります。

仕事を断られた帰りに‥‥

ビルの上から、結婚指輪が見えるまでカメラが寄る

- 佐々木

- こんな偶然あるわけないだろ! と突っ込みたくなるシーンではありますが(笑)。

- 宮崎

- このシーンで、ビルの窓から地上のドミニクとワイナンドを見下ろすロークの視野になったキャメラがどんどん降りて行って、二人のつないだ手と指にはめられた結婚指輪が見えるまで寄るのですが、あれも非常にサイレント的な表現ですね。実際にビルの上からあそこまで見えるはずはないのですが、あえて結婚指輪まで寄ることで、あの場面を見ているロークの感情を見る者に喚起させています。なかなか今の映画にはない手法です。

- 佐々木

- 冷静に考えればあり得ない視点の寄り方なのですが、不自然さを感じさせません。

- 宮崎

- ビルの上から車の中までいつの間にか寄っていて、気づきませんよね。あれはカットを割っていないからこそ活きる表現です。今の映画はカットを次々に割っていくのが主流なので、ああいうゆったりしたカット割りは、最近の映画しか見ない人には新鮮だと思います。

- 佐々木

- デジタル処理でああいう寄り方を表現する映像はよく見るのですが、アナログで撮った映像はやはり違いますね。映像に生命力があります。

ワイナンド、ドミニク、ロークの関係を暗示する3分割フレーム

- 宮崎

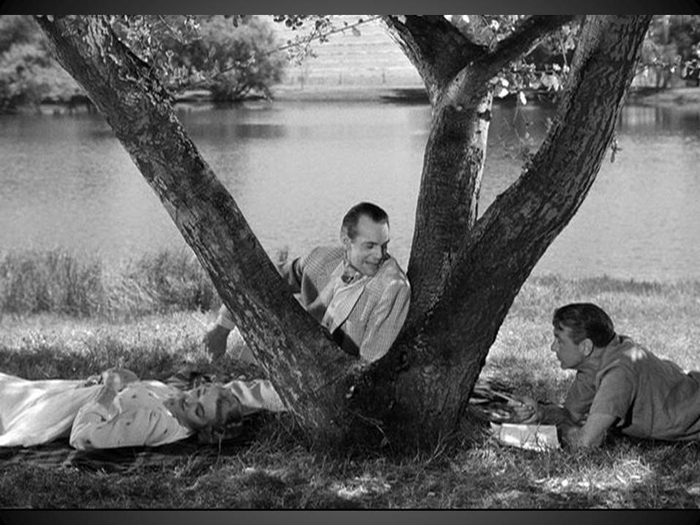

- この前気づいて感心したのですが、ワイナンドのカントリー・ハウスの庭で、ワイナンドとドミニクとロークがくつろぐシーンがありますよね。

- 佐々木

- ありますね。原作の雰囲気をすごくよく再現したシーンだと思います。

本来つながるべきなのは?

つながってない2人

この2人もつながってない

- 宮崎

- あのシーンの真ん中に、根元から幹が分かれた樹があるじゃないですか。

- 佐々木

- あります。池をバックにした芝生の庭にあの樹があることで、あのカントリー・ハウスで享受できる自然の贅沢さが伝わってきます。

- 宮崎

- よく見るとあの樹の根元から分かれた幹って、あの3人を分割するフレームになってるんですよ。あの幹のフレームが、3人の関係を視覚的に象徴してるんです。

- 佐々木

- あーなるほど!

- 宮崎

- ワイナンド、ドミニク、ロークが、一緒のフレームに映らないんです。必ず分断されてる。本当はドミニクとロークがつながらなければいけないのに、そこにワイナンドが割り込んでいる。表面的に会話してるけど、ワイナンドとドミニク、ワイナンドとロークはつながってないんです。

- 佐々木

- この樹があるのとないのとでは、ぜんぜん違いますね。まさかそんな役割を果たしているとは気づきませんでした。

- 宮崎

- こんな場所よく見つけてきたなと思いましたよ。見事な構図です。

- 佐々木

- よく見つけるもんですねぇ‥‥。

階段の昇り降りが精神的支配関係の逆転も暗示している

- 宮崎

- 最後にもう一つだけ。この映画、見上げたり、見下ろしたりするシーンがたくさん出てくるのですが、前半はドミニクがロークを見下ろしていて、最後はドミニクがロークを見上げながらビルを登っていくシーンで終わっています。

- 佐々木

- 見上げる、見下ろすという空間的な関係が、精神的な支配関係も暗示しているわけですね。

- 宮崎

- そのロークとドミニクの精神的支配関係が逆転する重要な契機になっているのが、エンライトハウスの完成記念パーティーでドミニクがロークの正体を知るシーンなのですが、あのシーンの直前で、ドミニクは上の階から階段を降りてきて、ロークは下の階から階段を昇ってくるんです。

- 佐々木

- あーたしかにそうだ!

- 宮崎

- あのシーンの後、ドミニクが高いところからロークを見下ろすという位置関係にはなっていないはずです。精神的にも、ドミニクはロークの支配下に入っていきます。

- 佐々木

- そこまで計算して画面構成を展開しているのですね。巨匠と呼ばれるのもうなずけます。

石切場を睥睨するドミニク

ロークを見下ろす

ドミニクが上から降りて来る

ロークが下から登って来る

世界を、ドミニクを睥睨するローク

Part.3 サイレント時代からの巨匠監督ならではの映像表現にも注目!

ロークを見つけ…

ロークめがけて馬を駆る

しなる鞭!

頬から出血

無言で駆け去る

その晩

随所に登場する性の暗喩

石の壁に突き立てられるドリル

屹立する男の像

ダイナマイトに恍惚

なぜタワーの両脇に‥‥

ドミニクの鞭打ちシーンは日本の小説家にも衝撃を与えた?

ビルの上から地上の車の中までワンカットで寄るサイレント的な感情表現

仕事を断られた帰りに‥‥

ビルの上から、結婚指輪が見えるまでカメラが寄る

ワイナンド、ドミニク、ロークの関係を暗示する3分割フレーム

本来つながるべきなのは?

つながってない2人

この2人もつながってない

階段の昇り降りが精神的支配関係の逆転も暗示している

石切場を睥睨するドミニク

ロークを見下ろす

ドミニクが上から降りて来る

ロークが下から登って来る

世界を、ドミニクを睥睨するローク